【ベビー講座⑤】発達障害をもつ運動が苦手な子どもに対して効果的な体操|体軸セラピストがわかりやすく解説

2023.06.26

2023.06.26

対象講座:体軸ベビー

キーワード:発達障害 運動

月間検索数590

最低ドメインパワー:6

構成

発達性協調運動障害とは

発達性協調運動障害の原因、スクリーニング

発達性協調運動障害 向き合い方、療育

差別化:体軸理論

発達障害をもつ運動が苦手な子どもに対して重要な運動の種類と、自宅で簡単に実践できる体操を紹介しています。発達障害には種類があり、運動性協調運動障害という症状がある子どもたちに適切な支援が必要です。読者はこの記事を通じて、発達障害をもつ子どもに対する効果的な運動の重要性と具体的な体操を知ることができます。

発達障害をもつ運動が苦手な子どもに対して効果的な体操|体軸セラピストが解説

この記事を読んでいる方は

・子どもが発達障害といわれたけど、運動させることはいいことなのか分からない

・子どもが人より運動が苦手で、すぐに転んだりするから何とかしたい

・発達障害をもつ運動が苦手な子どもに対して効果的な運動が知りたい

などといった悩みがありませんか?

発達障害とは生まれつきの脳機能の発達の偏りによる障害のことをいいます。

発達障害にはいくつか種類があり、一人で複数の障害を持っている子もいます。また同じ障害でも個人差が大きく、症状は一人一人異なります。

その中でも「発達性協調運動障害」といわれるボールを弾ませる、投げるなどの運動が上手くできないような症状があります。

そのような子どもたちに対して支援するために、適切な運動が重要になります。

運動は身体を強くすることはもちろん、衝動や集中力、イライラの上手なコントロールなど、いわゆる「情動の抑制」に役立つと言われています。また、運動は記憶や学習などの認知能力を高め、他のどんな活動より活発に脳細胞を働かせます。そのため、身体を思う存分使った運動遊びを通して、子どもたちの運動機能はもちろん、脳機能を高め心身の発達をサポートすることが大切です。

今回の記事では発達障害をもつ運動が苦手な子どもに対してどのような運動が大切かという話をします。さらに、そのような子どもに対する支援として重要な身体の発達・成長の土台となる体操を紹介します。

最後まで読んでいただくことで、発達障害をもつ運動が苦手な子どもに効果的な運動を知ることができ、簡単に実施できる体操を子どもと一緒に行うことで、苦手な運動が少しでもできるようになります。

ぜひ、最後まで読んでください。

目次

1. 発達障害とは

2. 発達障害をもつ子どもが運動が苦手な理由

3. 発達障害をもつ運動が苦手な子どもに対して効果的な運動:体軸体操

1.発達障害とは

発達障害とは、生まれつきの脳機能の発達の偏りによる障害を指します。

対人関係が苦手だったり、こだわりが強かったり、落ちつきがなかったり、読み書きや計算、運動が苦手だったりと様々な症状があります。

一方で、特定の分野で人並外れた能力を発揮することも多く、エジソンやアインシュタインも発達障害だったと言われています。

ただ、社会生活をしていく上で生きづらさがあり、家族にとって育てにくく感じられることは確かです。

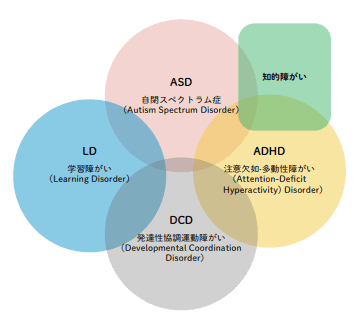

発達障害には、自閉症スペクトラム症、注意欠如・多動性障害、学習障害、発達性協調運動障害などがあります。

この中でも発達性協調運動障害(DCD)は、個々の身体機能に問題がないにも関わらず、脳が運動をコーディネートできない障害と言われています。定型発達の子どもなら誰でも難しくなくこなせるような、「床にボールを弾ませる」「片足でバランスを取る」「ボールを投げる・取る」といった簡単な運動において不器用さが現れ、別名「不器用症候群」と呼ばれています。

DCDの頻度は6〜10%と高く、小学校30人学級ならクラスに2、3人はいる計算になります。ADHDの約30〜50%、LDの子どもの約50%に見られ、ASDと併存することも多くあります。そして、この障害は大人になっても50〜70%と高い割合で残存するとされています。

2. 発達障害をもつ子どもが運動が苦手な理由

私たちは自分の身体を使ったり、道具を使ったり、人とコミュニケーションを取ったりと無意識のうちに周りの環境と上手く関わっています。これは脳に入ってくる様々な感覚を整理したり、まとめたりする(=感覚を統合する)ことができているからなのです。

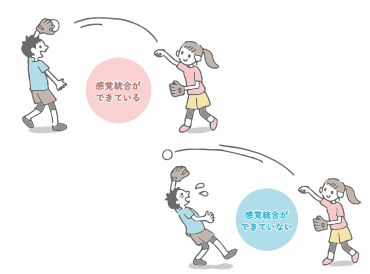

例えば、キャッチボールをしているとき、たくさんの感覚を脳でうまく整理することで、私たちはうまくキャッチボールが出来ます。しかし、発達障害をもつ子どもは「眼でうまくボールが追えない」、「身体を思い通りに動かせない」、「騒音や服の素材の感触が気になる」、「違うものに目が向き集中ができない」など、感覚統合が苦手であり、キャッチボールは難しくなります。

そのため、発達障害をもつ子どもに対して感覚を統合するような運動を行うことが非常に重要になります。

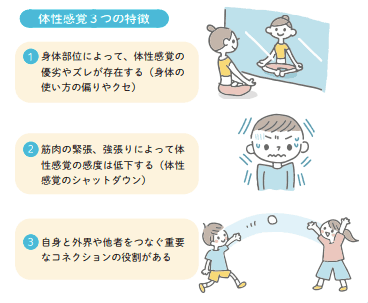

そこで大切になってくるのが「体性感覚」という身体の感覚です。

私たちは目を閉じていても触られている、痛い、熱い、冷たい、手が動いているなどが分かりますよね?これが体性感覚になります。

この体性感覚は身体の使い方や癖、筋肉の緊張具合などによりズレが生じたり、感覚が低下してしまいます。

このように身体には感覚がズレていたり、低下しているところがあります。これでは身体を思い通りに動かすことができません。

つまり、全身の体性感覚が整っている状態が「感覚が統合された状態」になります。

この状態が子どもたちの成長・発達の土台となります。

発達障害をもつ子どもはこの体性感覚が低下しており、感覚を統合することができず、運動が苦手になっています。

3. 発達障害をもつ運動が苦手な子どもに対して効果的な運動:体軸体操

発達障害をもつ子どもに対して、苦手な運動を繰り返し行ってもなかなか上手くいかず、それによりストレスを感じてしまったり、運動が嫌いになってしまう可能性があります。

ですので、一人一人に合わせて感覚を統合する練習を行う必要があります。

そこで効果的な運動が「体軸体操」になります。

体軸体操とは株式会社やまちゃんの代表である山崎氏が、「体性感覚を整え、思い通りに身体を動かすことを目的に作られた体操」であり、全部で17種類あります。今回はその中の5つを紹介します。

他の体操と違う特徴は、ただ身体を動かすだけではなく、身体の感覚を整える全身14カ所にあるポイントを刺激しながら身体を動かすところです。それにより、体性感覚が整い、感覚が統合されていきます。

まずは保護者の方などがお手本を見せて上げ、子どもが真似するような方法で実施してみましょう。

*理解が難しい子どもに対しては、保護者の方がポイントを押さえながら実施したり、体操の絵カードなどを作り、一緒に実施したりしてみてください。

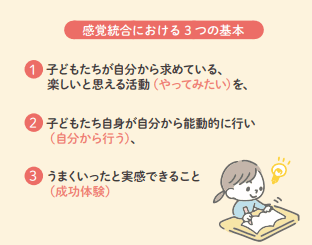

その際に大切になるのが以下の3つのポイントです。

子どもたちが何より楽しいと感じることが大切です。それを踏まえてやってみましょう!!

<体軸体操>

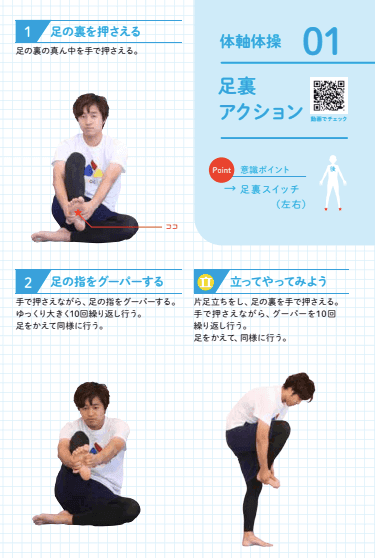

・足裏アクション

・みぞおちアクション

・ヒップウォーク

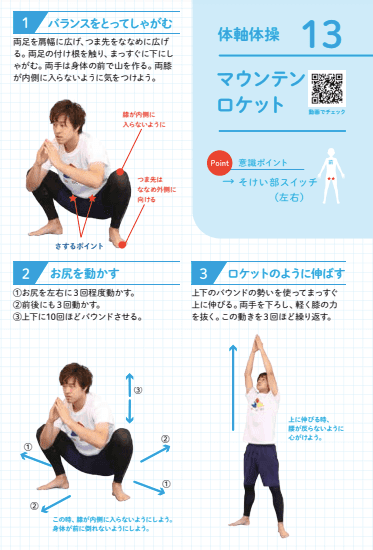

・マウンテンロケット

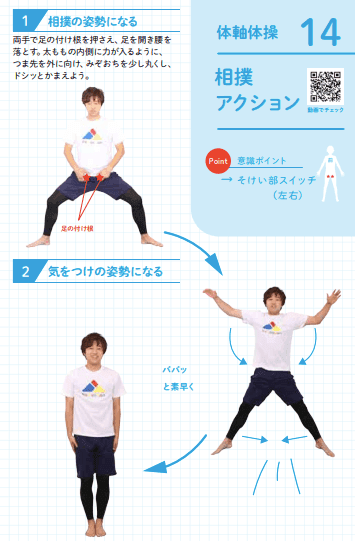

・相撲アクション

・足裏アクション

・みぞおちアクション

・ヒップウォーク

・マウンテンロケット

・相撲アクション

4.まとめ

今回は発達障害をもつ運動が苦手な子どもに対して効果的な体操について解説しました。

・発達障害には自閉症スペクトラム症、注意欠如・多動性障害、学習障害、発達性協調運動障害などがある。

・発達性協調運動障害はすべての発達障害に合併して生じる可能性が高く、簡単な運動において不器用さが生じてしまう。

・発達障害をもつ運動が苦手な子どもは感覚を統合することができず、運動が困難になっている

・身体感覚を向上するための体軸体操を行うことで、感覚統合がしやすくなり、運動が少しずつできるようになる可能性がある

今回は以上になります。

発達障害をもつ子ども一人一人に合わせた運動が大切になります。

体軸体操は全部で17種類あり、今回は一部のみ紹介しています。

より、発達障害をもつ運動が苦手な子どもに対する体操を知りたい方は、「文部科学省認定 体軸ベビー講師養成講座」の受講をオススメします。

この講座では体軸理論を基に作られた体軸セラピー®︎を学ぶことができ、発達障害をもつ子どもに対しての関わり方や運動指導方法などが体系化されており、必ずあなたの悩みの解決につながると思います。

ぜひご検討ください。

最後まで読んでいただきありがとうございました。