【ファシリ講座⑥】怪我が多い人の特徴とは?|身体の使い方について理学療法士がわかりやすく解説

2023.06.26

2023.06.26

・対象講座:体軸ファシリテーター養成講座

・キーワード:怪我が多い人の特徴 月間検索数590 最低ドメイン9

・構成

怪我の種類

怪我が多い人と少ない人の違い

予防するためには

怪我が多い人の特徴として身体の使い方の悪さと柔軟性の低下が挙げられています。この記事では予防医学に基づいた体操を紹介し、怪我の予防と改善に役立つ方法を説明しています。これにより、痛みのないスポーツや運動を楽しむことができます。

怪我が多い人の特徴とは?|身体の使い方について理学療法士がわかりやすく解説

この記事を読んでいるあなたは

・子どもの怪我が多く、怪我が多い人の特徴がしりたい

・自分の子どもが周りの子どもたちより動きがぎこちなく、痛みが出る事が多い

・子どもの身体を柔らかくする効果的な方法はないのか?

などと悩まれていませんか?

実は怪我が多い子どもたちには共通する特徴があります。

それは、「身体の使い方が悪く、そのために柔軟性が低下している事」です。

ではなぜ、本来身体が柔らかいはずの子どもたちが硬くなってしまうのでしょうか?

今回の記事では、怪我が多い人の特徴である身体の使い方の悪さと、それによる柔軟性の低下が生じることについてわかりやすく説明します。

さらに、最後には予防医学に基づいた怪我を予防するための体操を解説します。

最後まで読んでいただくことで怪我が多い原因が良く分かり、予防医学に基づいた体操を行う事で怪我を予防・改善する事ができ、痛みがなくスポーツや運動などを楽しむ事ができます。

最後までぜひ読んでみてください。

目次

1.怪我が多い人の特徴

2.怪我が多い人と少ない人の身体の使い方の違いとは

3.怪我を予防するための体操

4.まとめ

1 怪我が多い人の特徴

怪我が多い人の特徴としては

身体的特徴:柔軟性低下、身体の歪み、筋力低下、体重、肥満、身体の使い方など

心理的特徴:ストレス、疲労、プレッシャー、不安、リラックスできていないなど

社会的特徴:監督・指導者の考え方、練習時間が長い・内容・環境・雰囲気など

などさまざまなものが挙げられます。

スポーツ庁の調査によると、令和3年度の小学生の運動能力は令和元年度と比較して著しく低下しています。コロナウィルスの感染拡大予防の影響もあり、運動機会が少なくなったことが原因と言われています。

つまり現代の子どもたちは身体的・心理的に、どんどん「怪我の多い人の特徴」に偏ってきており、結果、怪我をしやすくなっていると考えられます。

そこで今回は、3つの特徴の中で身体的な特徴について解説します。同時に、正しい身体の使い方についてもわかりやすく説明していきます。

2 怪我が多い人と少ない人の身体の使い方の違いとは

怪我が多い人と少ない人の身体の使い方を、建物に例えて説明します。

建物では固い構造をしていると地震で壊れる可能性が高くなり、柔らかい構造をしていると地震が起きてもたわみ、壊れにくくなります。

これと同じ事が身体の使い方でも言えるんです。

怪我が多い人は「固い」身体の使い方になっており、怪我が少ない人は「柔らかい」身体の使い方をしています。

それだけでは分かりにくいので、もう少し詳しく説明しますね。

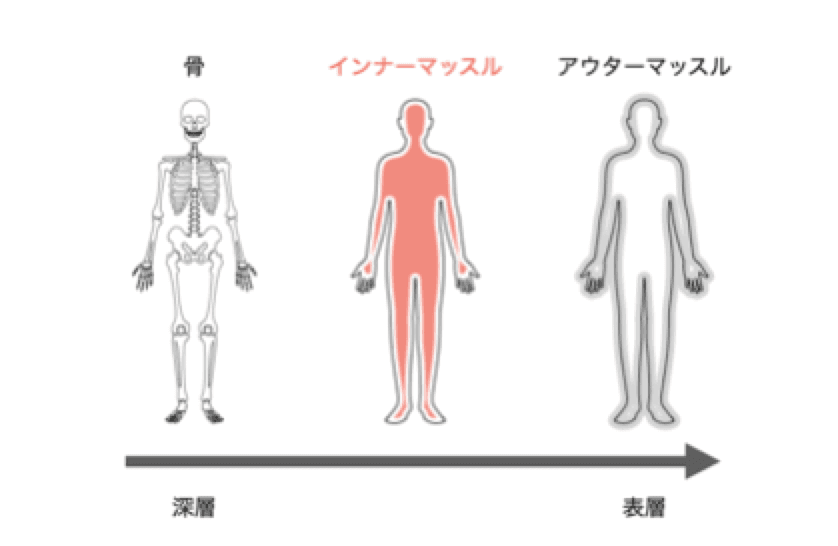

身体を動かす筋肉には、身体を内側から支える小さなインナーマッスルと身体の表面にある大きな筋肉であるアウターマッスルがあります。

インナーマッスルは小さな筋肉で持久性が高く、身体を安定させます。

反対に、アウターマッスルは大きな筋肉で瞬発力が高いですが、身体は不安定になります。

つまり、インナーマッスルで身体を安定させ、その状態でアウターマッスルを使用して動く事で無駄な力みがなくなり、柔らかい身体の使い方になります。

固い身体の使い方の子どもはこのインナーマッスルが使えず、アウターマッスルだけを使うため不安定になります。それが無駄な力みにつながり、怪我をしやすい状態になってしまっています。

3 怪我を予防するための体操

柔らかい身体の使い方になる、つまりインナーマッスルが使えるようになるための体操を紹介します。

インナーマッスルを効果的に使うためには身体の内側の感覚(身体感覚)を活性化する必要があります。これに特化した体操が「体軸体操・10秒アクション」になります。

体軸体操・10秒アクションとは株式会社やまちゃんの代表である山崎氏が独自に開発した体操です。

身体の内側の感覚を活性化させる全身14カ所にあるポイントを刺激しながら動かすことで子どもの身体感覚を整え、身体に軸を形成し、力みのないしなやかな身体になる体操です。

50種類から構成される体操プログラムであり、その中から今回は5種目を紹介します。

ぜひ、親御さんと一緒にやってみましょう。

体操前に前屈動作で硬さをチェックしよう!

硬さがチェックできたら、次の体操を行いましょう!

<体軸体操>

・ベロアクション

・アームアップアクション

・みぞおちアクション

・ももうらアクション

・マウンテンロケット

・ベロアクション

・みぞおちアクション

・アームアップアクション

・ももうらアクション

・マウンテンロケット

体操が終わったら、再度前屈をしてみましょう。

体操前と比べて柔らかくなっていませんか?

身体の内側のインナーマッスルが活性化されると、外側の筋肉の力みが軽減し、柔軟性は向上します。全身がこのような状態になることで怪我をしにくい身体になります。

もっと詳しく体軸体操を知りたい、子どものケガを予防したり、競技力を向上する方法を知りたい方はキッズ・ジュニアトレーナーの専門家が実施する「文部科学省認定 体軸ファシリテーター養成講座」の受講をおすすめします。

オンラインでも受講でき、1日で子どもの運動指導者の資格がとれ、さらに文部科学省が認定する運動教室を開催することが可能になります。

ぜひご検討ください。

4.まとめ

怪我が多い人の身体的な特徴を中心に解説しました。

・怪我が多い人は「固い」身体の使い方になっており、怪我が少ない人は「柔らかい」身体の使い方をしている

・柔らかい身体の使い方はインナーマッスルで身体を安定させ、その状態でアウターマッスルを使用して動く事で無駄な力みがなく怪我をしにくい

・固い身体の使い方はインナーマッスルが使えず、アウターマッスルだけを使うため不安定になりやすく、無駄な力みも入るため怪我をしやすい

・柔らかい身体の使い方になるために体軸体操が効果的である

以上になります。

怪我をせずにスポーツや運動を行うために子どもたちと一緒に体軸体操をやってみましょう!

最後まで読んでいただきありがとうございました。